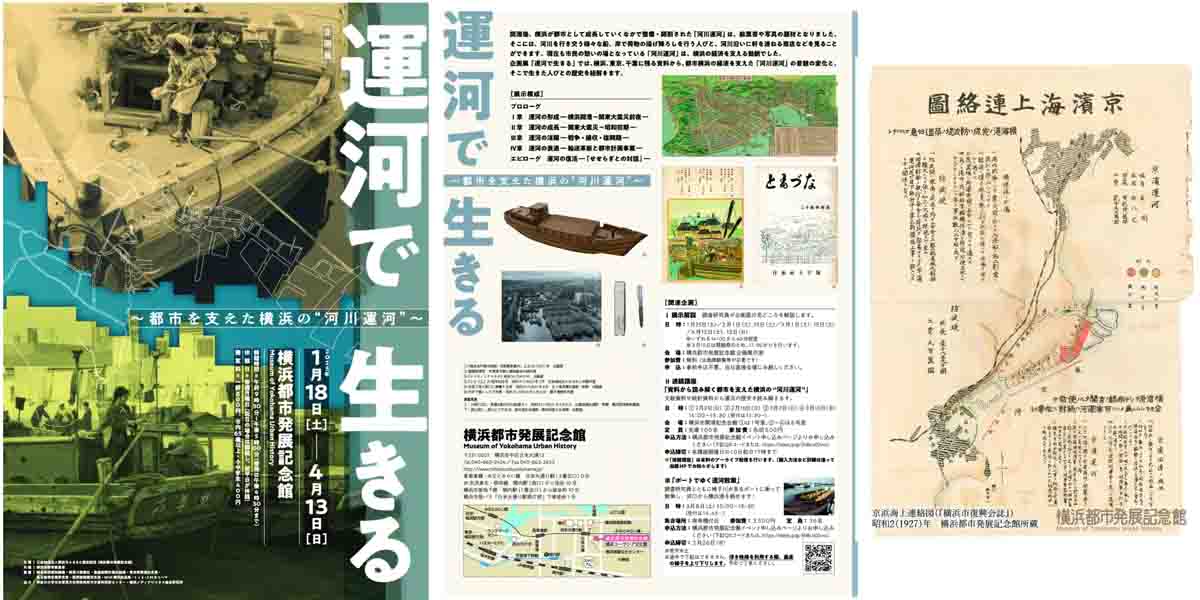

横浜都市発展記念館は2025年1月18日(土)から4月13日(日)までの期間、企画展「運河で生きる ~都市を支えた横浜の“河川運河”~」を開幕する。展示では、横浜の経済成長を支えた河川運河の形成、成長、衰退、そして復活に至るまでの歴史と景観の変遷が多角的に紹介される。

横浜は開港後、港湾都市として発展し、東京湾を通じて東京や三浦半島、房総半島まで結ばれる市街地の“河川運河”が輸送網を担った。これらの運河は、艀や汽船による物流を支え、問屋や造船業といった多様な産業を発展させる役割を果たしていたが、高度経済成長期には輸送革新や水質汚染が進行し、多くが埋め立てられるなどその姿を変えていった。一方、近年では市民生活を支える親水空間として再評価され、復活の兆しを見せている。

今回の企画展では、1953年に撮影された派大岡川の写真や、水運輸送で使用された艀の模型、道具などの資料が公開され、運河沿いで働く人々の歴史や横浜、東京、千葉に残る文献を通じて、都市横浜の形成や発展を多角的に探る。また、関連企画として展示解説や連続講座「資料から読み解く都市を支えた横浜の“河川運河”」、さらに帷子川水系を巡るボート散策も予定されている。

連続講座では、横浜の河川運河に関する歴史を明治・大正期から高度経済成長期まで四つのテーマで紐解く内容が予定されており、第1回は2月2日(日)に「明治・大正期の河川運河で荷物を運んだ人たち―I章 運河の形成 横浜開港~関東大震災前夜―」をテーマに開催される。その後、2月16日(日)には「河川運河から見た関東大震災 ―II章 運河の成長 関東大震災~昭和初期―」、3月2日(日)には「艀で暮らす、艀で働く ―III章 運河の活躍 戦争・接収・復興期―」、3月16日(日)には「河川運河はどのように開発されたのか ―Ⅳ章 運河の衰退 輸送革新と都市計画事業―」が続き、それぞれ横浜市開港記念会館で行われる。各回とも時間は14時から15時30分で、第1回は1号室、第2回以降は6号室で実施され、参加費は各回500円である。申し込みは横浜都市発展記念館のウェブサイトで受け付けており、締切は各回の開催日の10日前の17時までとなっている。また、有料アーカイブ配信も行われる予定。

さらに、ボートによる散策では調査研究員とともに帷子川水系をボートで巡り、河口から横浜港を眺める体験ができる。このイベントは3月8日(土)に15時から16時30分の時間帯で開催され、集合場所は南幸橋付近、定員は36名で、参加費は3,500円。申し込みはウェブサイトで受け付けられ、締切は2月26日(水)までとなっている。

企画展は2025年4月13日(日)まで開催され、開館時間は9時30分から17時まで、券売は16時30分に終了する。毎週月曜日が休館日となるが、祝日の場合は翌平日が休館日となる。観覧料は一般800円、小中学生と市内在住65歳以上は400円。

情報発表元:公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団 - 企画展「運河で生きる ~都市を支えた横浜の“河川運河”~」開催のお知らせ【横浜都市発展記念館】